Perubahan Pola Iklim dan Faktor Penyebab Musim Basah

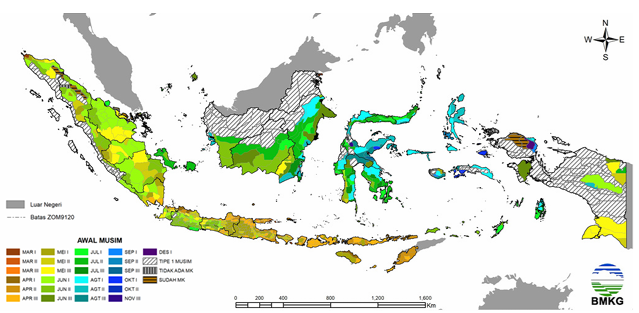

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia merilis pembaruan prakiraan musim kemarau 2025 yang memproyeksikan kondisi lebih basah dibandingkan prediksi awal. Fenomena ini dipengaruhi oleh kehadiran La Niña ringan yang terbentuk di Samudra Pasifik bagian tengah. Efek La Niña cenderung meningkatkan curah hujan di wilayah barat dan tengah Indonesia yang biasanya kering saat musim kemarau (Climate_of_Indonesia).

Fenomena atmosfer ini bukan hanya memengaruhi pola cuaca, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada pola sirkulasi angin dan kelembapan udara. Peningkatan kelembapan menyebabkan lebih banyak awan hujan terbentuk, khususnya di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan sebagian Sulawesi. Daerah-daerah yang biasanya mengalami kekeringan panjang pada bulan Juli dan Agustus kini justru mengalami curah hujan di atas normal. BMKG menyebut kondisi ini sebagai “kemarau basah,” sesuatu yang jarang terjadi tetapi memiliki dampak besar.

Menurut BMKG, perubahan pola ini juga dipengaruhi oleh suhu permukaan laut yang lebih hangat di perairan sekitar Indonesia, sehingga menghasilkan lebih banyak uap air di atmosfer. Faktor lainnya adalah perubahan iklim global yang mengubah dinamika cuaca ekstrem di seluruh dunia. Beberapa ilmuwan bahkan menyebut bahwa musim basah di periode kemarau seperti ini akan menjadi lebih sering terjadi seiring meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global (Climate_change).

Hal ini membuat prakiraan cuaca jangka panjang semakin penting untuk perencanaan pembangunan, pertanian, dan mitigasi bencana. Tanpa prediksi yang akurat, sektor-sektor penting seperti pangan, energi, dan transportasi berisiko terganggu. BMKG sendiri kini menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan satelit pengamatan iklim terbaru untuk memperkuat akurasi prakiraan mereka.

Dampak untuk Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sektor pertanian adalah pihak yang paling diuntungkan dengan adanya kemarau basah. Ketersediaan air yang cukup selama musim kemarau membantu irigasi persawahan, terutama di daerah rawan kekeringan seperti Jawa Timur, Madura, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Petani padi, jagung, dan kedelai dapat memperpanjang masa tanam atau melakukan tanam kedua tanpa takut gagal panen akibat kekurangan air. Ini tentu berdampak positif pada produksi pangan nasional dan ketahanan pangan Indonesia secara keseluruhan (Agriculture_in_Indonesia).

Namun, kondisi ini bukan tanpa risiko. Kelembapan tinggi dan curah hujan yang lebih sering dapat memicu ledakan hama seperti wereng dan penyakit tanaman, termasuk jamur yang dapat merusak hasil panen. Oleh karena itu, petani didorong untuk melakukan pengendalian hama terpadu dan menggunakan varietas tanaman yang tahan penyakit. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian mulai memberikan penyuluhan intensif terkait strategi menghadapi risiko tambahan ini.

Selain itu, petani hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan juga mendapatkan keuntungan karena pasokan air yang melimpah dapat meningkatkan kualitas produk. Namun, distribusi logistik perlu diperhatikan karena hujan yang lebih sering bisa mengganggu transportasi hasil panen ke pasar. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi rantai pasok pertanian.

Dari sisi harga pangan, kemarau basah diharapkan dapat menahan laju inflasi bahan pangan yang sering melonjak saat musim kering. Jika produksi meningkat, pasokan yang stabil akan menjaga harga tetap terjangkau, sehingga memberi dampak positif pada daya beli masyarakat.

Peluang untuk Sektor Energi, Air Bersih, dan Transportasi

Kondisi kemarau basah memberikan keuntungan besar bagi sektor energi, khususnya pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Dengan debit air sungai yang relatif stabil, kapasitas produksi listrik dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Hal ini penting karena Indonesia sedang dalam masa transisi energi menuju sumber energi terbarukan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Ketersediaan air yang melimpah juga membantu menjaga operasi instalasi air bersih yang vital bagi kebutuhan rumah tangga dan industri (Electricity_sector_in_Indonesia).

Namun, kemarau basah juga menghadirkan tantangan untuk sektor transportasi. Jalan-jalan di beberapa daerah yang biasanya kering kini sering tergenang air, menyebabkan risiko kecelakaan meningkat. Infrastruktur jalan yang kurang baik juga memperbesar risiko kerusakan akibat curah hujan yang tidak biasa di musim kemarau. Selain itu, moda transportasi laut dan sungai yang tergantung pada kondisi cuaca dapat mengalami gangguan ketika angin dan gelombang lebih tinggi dari normal.

Bagi sektor pertambangan, terutama yang berlokasi di daerah rawan longsor, curah hujan yang meningkat bisa menjadi masalah serius. Aktivitas tambang terbuka lebih rentan terhadap gangguan dan kecelakaan kerja ketika hujan datang di waktu yang tidak terduga. Oleh karena itu, perusahaan tambang mulai menerapkan prosedur keselamatan tambahan, termasuk inspeksi geoteknik yang lebih sering dan sistem peringatan dini longsor.

Di sisi lain, kondisi ini juga memberikan peluang untuk sektor pariwisata berbasis alam. Sungai dan danau yang tetap penuh air selama musim kemarau meningkatkan daya tarik wisata air. Namun, pengelolaan destinasi wisata harus hati-hati agar dampak positif ini tidak berubah menjadi bencana jika terjadi banjir bandang lokal.

Tantangan Mitigasi Bencana dan Perencanaan Jangka Panjang

Musim kemarau yang basah ternyata tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga tantangan dalam mitigasi bencana. Potensi banjir lokal, tanah longsor, dan penyakit berbasis air seperti demam berdarah meningkat. Pemerintah daerah diminta memperkuat sistem drainase perkotaan dan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai untuk menghadapi lonjakan kasus penyakit musiman. Tanpa persiapan matang, musim basah justru dapat menjadi bumerang bagi masyarakat.

Selain itu, prakiraan cuaca yang berubah cepat membuat banyak perencanaan pembangunan harus disesuaikan. Proyek infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, dan bendungan biasanya mengandalkan kondisi kering untuk mempercepat pekerjaan. Dengan hujan yang lebih sering, jadwal konstruksi bisa terganggu dan biaya meningkat. Perencanaan ke depan harus memasukkan variabel iklim ekstrem sebagai faktor penting dalam penjadwalan proyek.

Di sektor kesehatan, perubahan pola musim ini memengaruhi penyebaran penyakit. Nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah, berkembang lebih cepat ketika kelembapan tinggi, bahkan pada musim yang biasanya kering. Oleh karena itu, kampanye kesehatan dan pengendalian vektor harus dilakukan lebih agresif. BMKG bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengintegrasikan data cuaca dengan peta risiko penyakit sehingga upaya pencegahan bisa lebih tepat sasaran.

Semua ini menunjukkan pentingnya literasi iklim di semua lapisan masyarakat. BMKG menekankan agar informasi prakiraan cuaca tidak hanya dikonsumsi sebagai berita biasa, tetapi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah, dunia usaha, dan individu. Kesadaran ini menjadi semakin relevan di era perubahan iklim yang membuat pola cuaca makin sulit diprediksi.

Kesimpulan

Revisi prakiraan musim kemarau 2025 yang menunjukkan kondisi lebih basah merupakan pengingat bahwa pola iklim semakin dinamis dan sulit diprediksi. Meski memberi manfaat pada sektor pertanian, energi, dan ketahanan pangan, risiko seperti banjir, longsor, dan penyakit berbasis air tidak boleh diabaikan.

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memanfaatkan peluang yang ada sambil meminimalkan dampak negatif. Perencanaan berbasis data iklim, pemanfaatan teknologi prediksi cuaca modern, dan literasi iklim di masyarakat menjadi kunci sukses. Dengan pendekatan yang adaptif, Indonesia dapat menjadikan fenomena kemarau basah ini bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan (BMKG).